事前調査の実務

1.事前調査の法規

(1) 事前調査とは

建築物の解体、改修等の⼯事の前に⽯綿含有建材について調査を⾏うことを事前調査と呼びます。これは、⼤気汚染防⽌法と労働安全衛⽣法(⽯綿障害予防規則)によって義務づけられていて、⽅法等も決められています。事前調査では、⼯事の対象範囲の建材を網羅的に調査し、⽯綿含有の有無を確認します。事前調査に関連して、発注者への説明や都道府県知事等への報告などを⾏わなければならず、これらを法規に基づいて実施する必要があります。

(2) 事前調査が必要な⼯事

解体⼯事は、建築物を完全に取り壊すこと、改修⼯事は、建物の⼀部分を取り壊したり、建材を剥がしたりして、新たな建材等を施⼯する作業で、リフォームや⼩規模の⼯事も含まれます。解体・改修⼯事に該当しない作業は次のとおりです。

- 除去等を⾏う材料が、⽊材、⾦属、⽯、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の⽯綿等が含まれていないことが明らかなものであって、⼿作業や電動ドライバー等の電動⼯具により容易に取り外すことが可能⼜はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去⼜は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を⾏う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

- 釘を打って固定する、⼜は刺さっている釘を抜く等、材料に、⽯綿が⾶散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動⼯具等を⽤いて、⽯綿等が使⽤されている可能性がある壁⾯等に⽳を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を⾏う必要があること。

- 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は⾏わず、新たな材料を追加するのみの作業。

「⽯綿障害予防規則の解説」厚⽣労働省労働基準局2020(令和2)年10⽉28⽇

つまり、壁等の建材を切断等せずに畳、電球、カーペット、建具を替える作業や塗料を上から塗る作業は解体等⼯事に該当せず、事前調査は不要です。これら以外の作業、例えば、壁紙を替える作業、キッチンや⾵呂のリフォーム、天井材等の切断を伴う照明器具の交換等は、事前調査が必要です。

(3) 労働安全衛⽣法(⽯綿障害予防規則)の規定

労働安全衛⽣法(⽯綿障害予防規則)上の規定は以下のとおりです。

労働安全衛⽣法

第22条(事業者の講ずべき措置)

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素⽋乏空気、病原体等による健康障害を防⽌するための必要な措置をとること

⽯綿障害予防規則

第3条(事前調査および分析調査)

- 事業者による事前調査の実施

- 事前調査の⽅法(設計図書等に⽂書による調査、現場での⽬視による確認)

- 過去の調査結果を確認する⽅法、着⼯時期を確認(2006年9⽉1⽇以降)する⽅法

- 分析調査または「⽯綿含有みなす」こと

- 記録の作成と保存

- 調査結果の掲⽰

- 調査できなかった箇所の施⼯中の調査

(4) ⼤気汚染防⽌法の規定

⼤気汚染防⽌法上の規定は以下のとおりです。

⼤気汚染防⽌法

第18条の15(解体等⼯事に係る調査及び説明等)

- 元請業者による事前調査(設計図書その他の書⾯による調査、特定建築材料の有無の⽬視による調査)の実施、発注者に対する書⾯による説明

- 発注者の調査への協⼒

- 元請業者の記録の保存(3年間)

- ⾃主施⼯者の調査、記録の作成、保存

- 調査結果の記録の現場への備え付け、掲⽰

- 調査結果の都道府県知事への報告

⼤気汚染防⽌法施⾏規則

第16条の5(解体等⼯事に係る調査の⽅法)

- 計図書その他の書⾯による調査、特定建築材料の有無の⽬視による調査

- ⽯綿含有の有無が不明な場合の分析調査または「⽯綿含有とみなす」こと

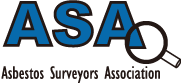

以上のように、発注者への書⾯での説明は⼤気汚染防⽌法のみの規定ですが、⽯綿障害予防規則と⼤気汚染防⽌法の規定は、ほとんど同じです。事前調査では、「書⾯による調査」と「現地での⽬視確認」を実施し、⽯綿含有の有無が不明な場合の分析調査または「⽯綿含有とみなす」ことを⾏います。事前調査を実施した事業者(元請業者)は、その結果を元に作業計画(⼤防則第16条の4、⽯綿則第4条)を作成し、作業計画に従って作業を実施します。

(5) 法規で求められる事前調査の流れ

法規で求められる事前調査の流れは次のとおりです。建築物⽯綿含有建材調査者(調査者)は、法規に基づく調査を実施することが求められます。

(6) 事前調査に関連する実施事項

建築物⽯綿含有建材調査者(調査者)が実施するのは、施⾏範囲の⽯綿含有建材の使⽤状況までですが、元請業者(事業者)はその結果に基づいて、⽯綿の対策を講じながら⼯事を実施するために作業計画を作成し、以下の事項を実施しなければなりません。

(7)罰則

事前調査を実施しなかったり、報告を怠る、または虚偽の報告をした場合には、罰則の適⽤を受ける恐れがあります。

⽯綿障害予防規則違反は労働安全衛⽣法第22条違反となり、

⇒ 6⽉以下の懲役⼜は50万円以下の罰⾦

⼤気汚染防⽌法第18条の15 第6項(報告)に違反すると、

⇒ 30万円以下の罰⾦

2.書⾯調査

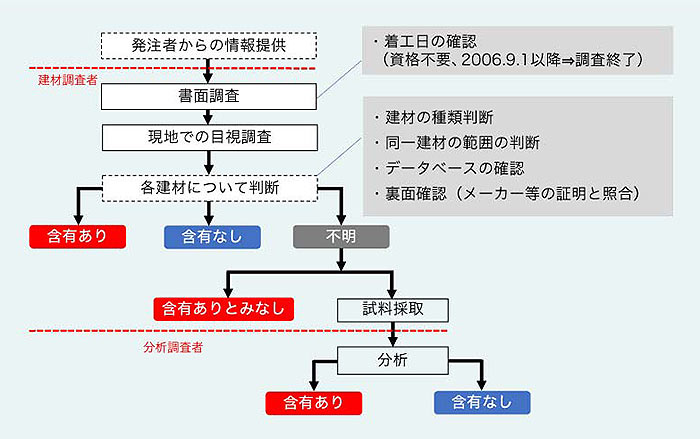

(1) 書⾯調査の実務

法規では単に「設計図書等による⽂書による調査」とされていますが、実務では、それ以外にも実施しなければならないこと、実施した⽅がよいことがあります。環境省と厚⽣労働省がまとめた「建築物等の解体等に係る⽯綿ばく露防⽌及び⽯綿⾶散漏えい防⽌対策徹底マニュアル」(以下「徹底マニュアル」)には次のフローチャートが⽰されています。

環境省厚⽣労働省「建築物等の解体等に係る⽯綿ばく露防⽌及び⽯綿⾶散漏えい防⽌対策徹底マニュアル」

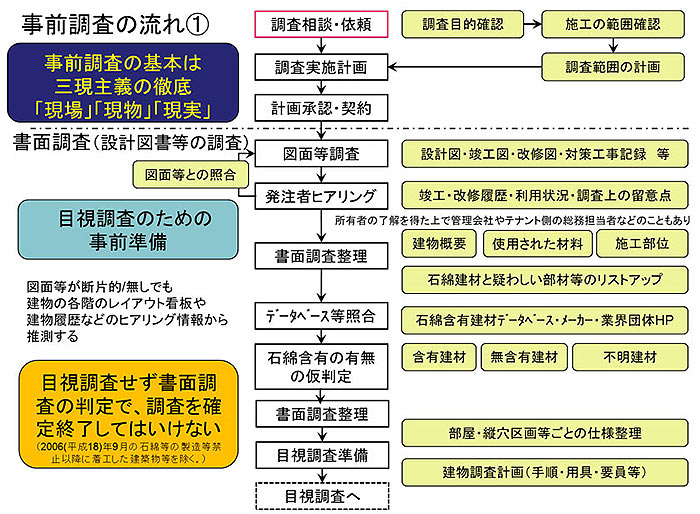

(2) 設計図書等

設計図書等には、設計図、確認申請図、竣⼯図、改修図等があります。⽊造⼀⼾建て住宅の場合には、設計図書がなくてもそれほど困りませんが、建築物の規模が⼤きくなるほど、設計図書の有無は調査の精度と現地調査でかかる⼿間と時間に影響します。可能な限り⼊⼿するように努⼒します。設計図書は所有者の許可を得て、画像ファイルにし、報告書などに添付します。

(3) ヒアリング

ヒアリングを⾏う⽬的は、建築物の改修履歴や⽤途の変更履歴を確認することと、事前調査の調査について打ち合わせて確認することです。設計図書のみが⼊⼿できた場合には、改修履歴の概略の情報があれば、注意すべきポイントを絞ることができます。打ち合わせでは、採取時の補修の⽅法や「みなし」の判断の⽅法などを確認します。

(4) 書⾯から得られる情報

設計図書等の書⾯から得られる主な情報としては、次があります。

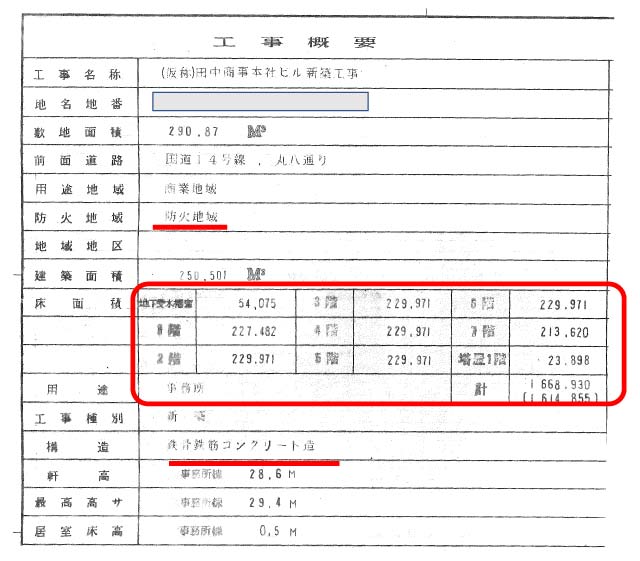

- 基礎情報(⼯事概要:所在地、敷地⾯積、床⾯積、規模、構造等)

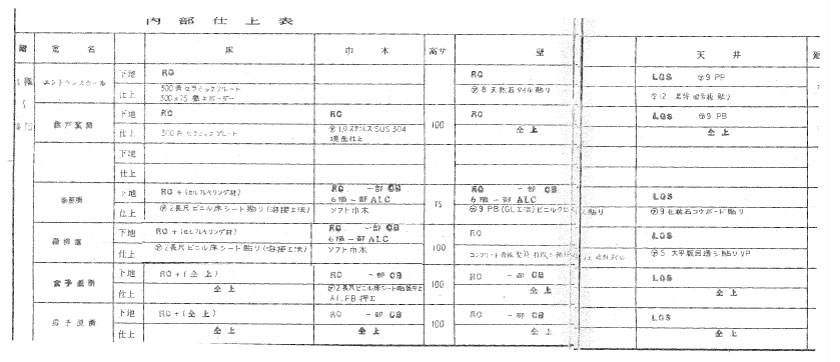

- 使⽤建材(内部・外部仕上表、特記仕様書:部屋、部位ごとの使⽤建材の種類)

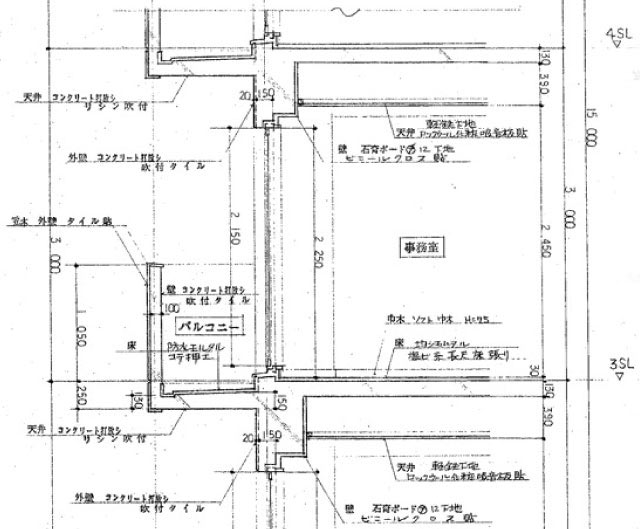

- 建材の使⽤箇所(平⾯図、矩計図、天井伏図:具体的な使⽤箇所)

⼯事概要

内部仕上表

矩計図

(5) 書⾯調査のまとめ

書⾯調査の結果は、エクセル等の表計算ソフトを使⽤してまとめるのが効率的です。ASAでは、独⾃のフォームを作成し、実地研修等で配布し、使⽤しています。

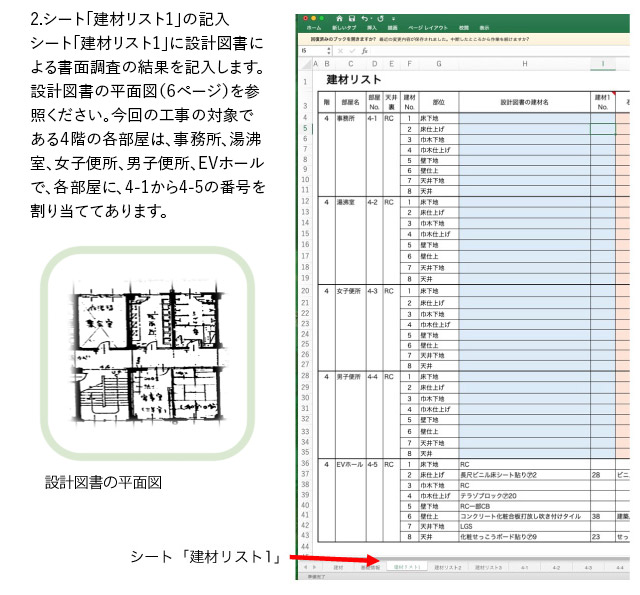

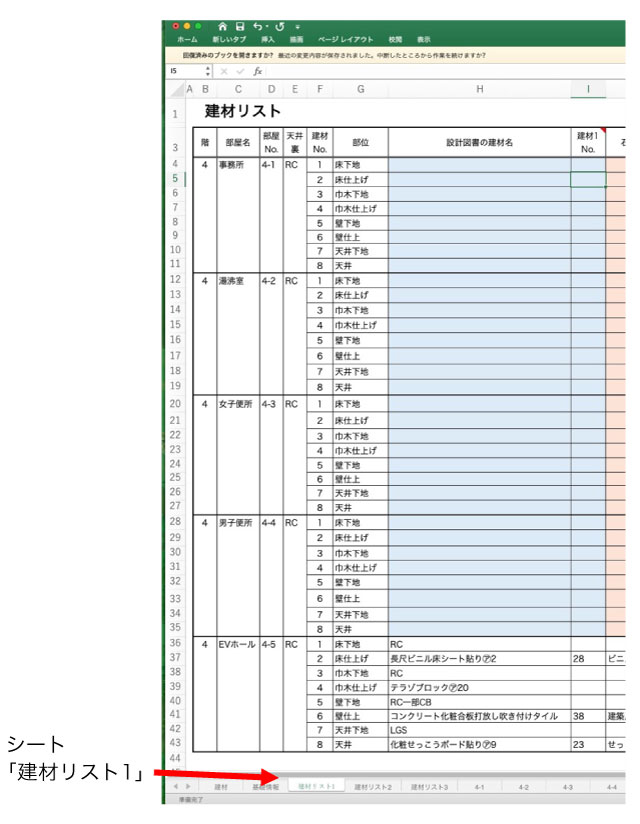

2.シート「建材リスト1」の記入

シート「建材リスト1」に設計図書による書面調査の結果を記入します。設計図書の平面図(6ページ)を参照ください。今回の工事の対象である4階の各部屋は、事務所、湯沸室、女子便所、男子便所、EVホールで、各部屋に、4-1から4-5の番号を割り当ててあります。

エクセルを使用した教材の例

(6) ⽯綿含有の有無の推定

書⾯調査の結果、得られた建材の種類から国⼟交通省・経済産業省「⽯綿(アスベスト)含有建材データベース」を利⽤して、⽯綿含有の有無を推定します。⽯綿含有の有無の推定は、「⽯綿含有とみなす」ための参考となります。

(7) 現地調査の準備

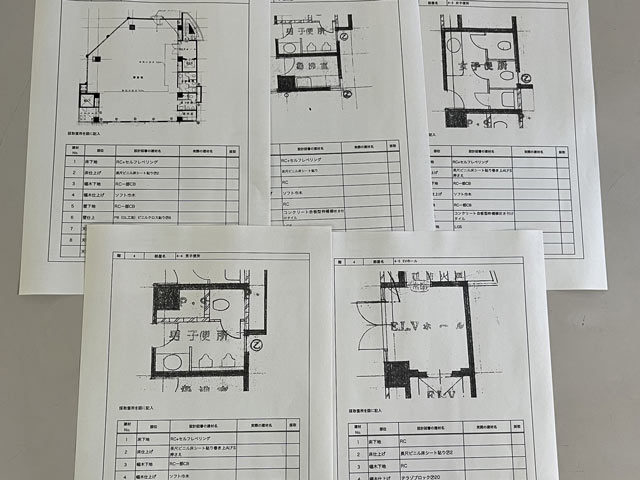

書⾯調査の結果をまとめて、現地での⽬視調査のための記録票を作成します。記録票は、部屋ごとに設計図書等の平⾯図と設計図書上で使⽤されている建材の種類を記載した⼀覧表をセットにして作成すると効率的に現地調査ができます。

現地調査⽤の記録票の例

3.現地調査

(1) 外観の観察

外観の観察では、構造の推定、増改築の有無の推定、煙突やカーテンウォールの有無、定礎などを確認します。

カーテンウォール

構造の推定 赤線の左は鉄⾻造、右はRC造

(2) 外部の調査

建築物の外部の調査では、屋根、軒天、外壁に使⽤されている材料を確認します。屋上の防⽔、外壁の建築⽤仕上塗材、煙突、ピロティ、庇(ひさし)などが調査すべき重要なポイントです

煙突

屋上防⽔

ピロティ

庇の点検⼝

(3) 内部の観察

まず調査対象となる範囲を確認します。次いで対象となる部屋ごとにレイアウトを確認し(改修等の有無) 、内装材(床、⼱⽊、壁、天井の下地と仕上)に使⽤されている建材の種類を記録し、写真に撮ります。

床(カーペットの下にビニル床タイル)

壁(コンセントボックスから確認)

壁(⽯膏ボード+壁紙)

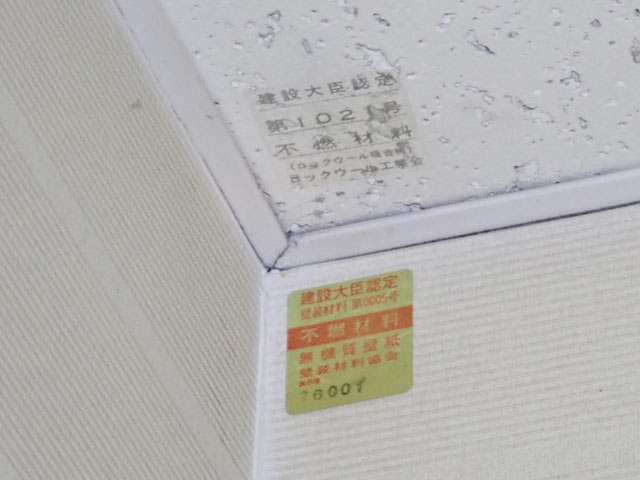

壁紙と天井材の不燃認定のラベル

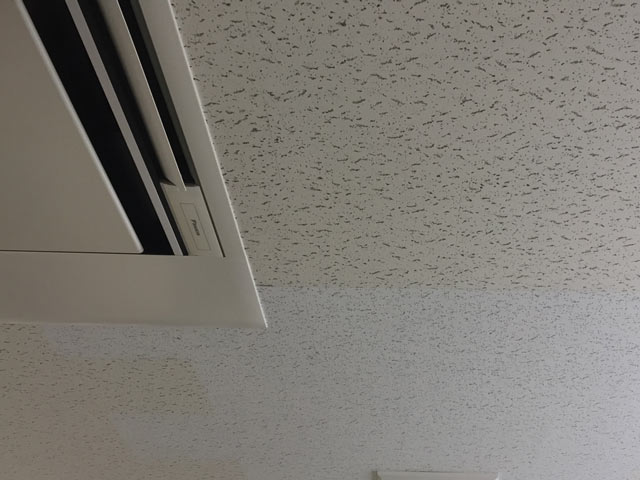

天井(化粧⽯膏ボード)

天井(⽯膏ボード+ロックウール吸⾳天井板、2種類)

(4) 隠蔽部の調査

各部屋を調査しながら、点検⼝等から天井裏や壁内の隠蔽部を調査します。吹付け⽯綿や配管保温材は、隠蔽部に施⼯されていることが多く、これらの⾒落としは重⼤な過失となることがあるので、⼗分に確認する必要があります。

天井点検⼝の調査

最上階の天井裏の断熱材を確認

(5) 同⼀建材の範囲の確認

使⽤されている⽯綿含有(疑義)建材の施⼯範囲は、⼯事のために必要な情報で、調査者の重要な仕事のひとつです。同じ部屋の同じ部位であっても建材の種類、⾊、模様が異なる場合は、同⼀ではありません。また、複数の部屋に同⼀の建材が使⽤されていることがありえます。クロスや塗装で仕上げられている壁の下地は、表⾯からは分かりませんが、叩く、針を刺す、削るなどして、推定します。

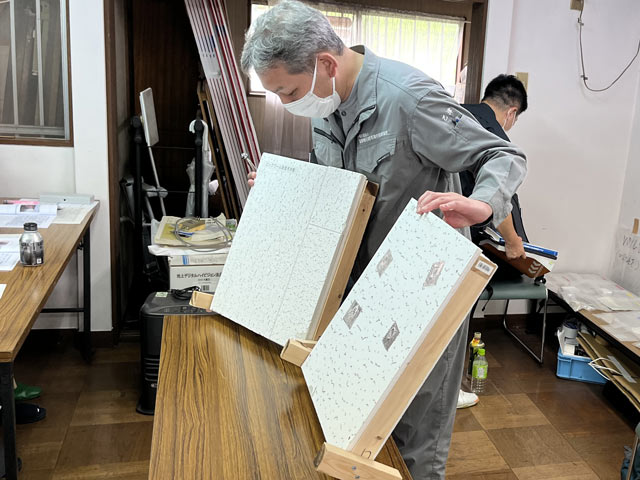

ASA実地研修(建材の⾒分け⽅)

床材(ビニル床タイル、⾊違いと貼り⽅の違いにより3種類と判断)

(6) ⽯綿含有建材と「みなす」

⽯綿含有の有無を分析せずに、⽯綿含有建材と「みなす」⽅がよい建材があります。「みなす」ための基準は次のように考えるのが⼀般的です。

- ⽯綿の含有の可能性

建材の種類と施⼯年から⽯綿含有の可能性が⾼いと判断される建材

⽬視で明らかに⽯綿含有と判断される建材 - ⽯綿ばく露・⾶散防⽌対策や廃棄物処理に要する費⽤

施⼯⾯積が狭い。⽯綿対策⼯事費⽤<分析費⽤

⽯綿含有の可能性が⾼い波板スレート

(7) 試料採取と分析依頼

分析する試料を採取します。徹底マニュアルでは、同⼀と考えられる建材1点について3箇所から採取することとされています。試料を採取する際には、⽯綿含有建材であることを前提として、⾶散とばく露の防⽌対策が必要です。⽔または湿潤材で湿潤し、必要に応じて簡易の養⽣で密閉します。採取後は、HEPAフィルター付き真空掃除機による清掃を⾏い、⾶散防⽌のために補修を⾏います。

ASA実地研修(試料採取)

4.報告書作成

(1)報告書に記載すべき項⽬

調査者が作成する報告書は、建築物の発がん物質の存在の有無、種類(建材の種類と⽯綿の種類)、量(⾯積)を⽰し、その後の⼯事の対策のためにたいへん重要です。正確で分かりやすいことが最重要ですが、事業者(元請業者)は、報告書を元に作業計画を作成し、以下の事項を実施することになります。報告書は、これらの必要事項を網羅している必要があります。

(2) 報告書の例

ASAが実地研修で使⽤している報告書の例を⽰します。エクセルのフォームを使⽤すると報告書を効率的に作成することができます。エクセルのフォームは、ASAの研修で配付し、使⽤⽅法を説明しています。